|

‧Wander 及 Jitter 的量測

|

|

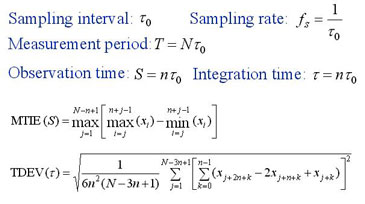

| 量測Wander最常被採用的參數分別是TIE(Time Interval Error)、MTIE(Maximum Time Interval Error)及TDEV(Time Deviation),其常用的單位如奈秒(ns)。TIE是任一時間t時,接收到的信號位元或脈衝與參考時鐘的相位差;MTIE 是指在一觀察時間S內所發生的最大TIE,從MTIE對觀察時間S的曲線圖可以看出接收端的相位暫態變化及其與傳送端的頻率偏差值(Frequency Offset);TDEV是一組經過濾後的TIE資料之方均根值(RMS),其為一積分時間t的函數,此t值即決定了TIE資料的點數多寡。令x表示TIE的一筆資料,則下面的方程式定義了MTIE及TDEV: |

|

| Jitter量測參數主要是以TIE為主,因為其變化快且值可能很大,同時與網路的傳輸速率有關,故通常以每一位元的傳輸時間為單位,我們稱之為單位區間(Unit Interval),簡寫為UI。 |

|

| ‧Wander 及 Jitter 的標準規範與量測系統 |

|

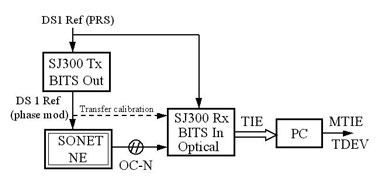

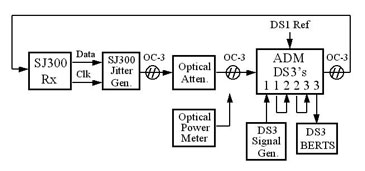

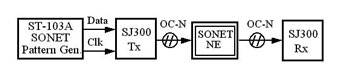

| 為了控制Jitter在網路中的累積,造成錯誤的發生,ITU及ANSI、Bellcore分別制定了一些標準規範,如ANSI、Bellcore制定了SONET網路系統對Jitter參數的限制,包括在網路元件上Jitter的產生、Jitter的轉移、Jitter的容忍度等。下面的系統架構圖分別表示量測與查核Jitter是否符合各種規範的情況,其中SJ300即為用來產生或接收Jitter及Wander的設備。 |

↑量測網路元件所產生的 Wander 之系統架構

|

|

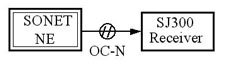

↑量測網路元件所產生的 Jitter 之系統架構

|

|

↑量測網路元件對 Jitter 的容忍度之系統架構 |

|

↑量測網路元件對Jitter 的轉移度之系統架構 |

|

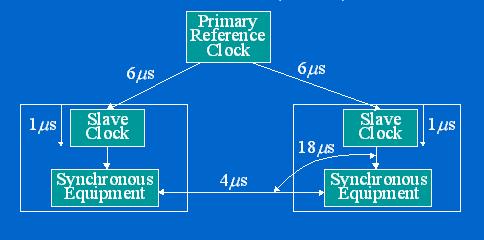

| 另外ITU對整個參考時鐘與主時鐘及網路設備間的Wander容忍度也定出了一參考模型如下圖所示。 |

|

|

| ‧同步乙太網路 |

|

| ITU最近已經完成了旨在滿足透過乙太網路傳輸網路提供頻率同步需求的同步乙太網路(G.8261,G.8262,G.8263)的定義工作。現有乙太網路和同步乙太網路(Sync-E)的基本區別是發送PHY時脈。現在的IEEE 802.3要求發送時脈達到100ppb(十億分之一)的自由振盪時脈精密度。在同步乙太網路中,發送時脈精密度必須達到4.6ppb,並能透過外部SSU/BITS參考或接收時脈追蹤到一級時脈。透過簡單地將乙太網路的發送和接收時脈鏈接起來,同步乙太網路可以用來與SONET/SDH交換數據。同步乙太網路面臨的挑戰是,在PRC和終端設備之間的整個路徑上,所有乙太網路交換機都要透過升級,才能具備同步乙太網路功能。 |

|

|